クルマのスライドドアは日本発祥の構造ではないのですが、日本では特にミニバンなどファミリーカーで普及し、独特の文化や実用性を持つようになりました。

乗用車、特に家族向けのクルマにスライドドアが広く採用されるようになったのは、1980年代以降のことです。このトレンドは日本で特に顕著で、完成車メーカーはミニバンやトール型軽自動車にスライドドアを標準装備するようになります。

日本でこれほどまでにスライドドアが人気を博した理由は、都市部における限られた駐車スペースや幅の狭い道路で、従来のヒンジ式ドア(開き戸)では昇降しにくい狭い場所でもドアを開閉しやすいということのほか、ヒンジ式ドアで起きる、子供が誤ってドアを開けてしまう事故を低減する効果もあり、ファミリーユースのクルマとして大変魅力的だったからです。

その後の技術革新でスライドドアにパワーアシスト(電動開閉機構)を追加して利便性が高まりました。

近年では子供が、パワースライドドアがクルマのデフォルトと認識し、通常のヒンジ式ドアや、稀に電動ではないスライドドアを前に、自動で開くまでじっと待機する、ということがあるのことをお客様から伺い、自動車ドアの電動化を技術の発達の一つと捉えたとき、事の容易さが人間にとってほんとうに良いものになったのか考えさせられます。しかし、パワースライドドアはすっかり日本のファミリーカーに浸透し、スタンダードになりました。

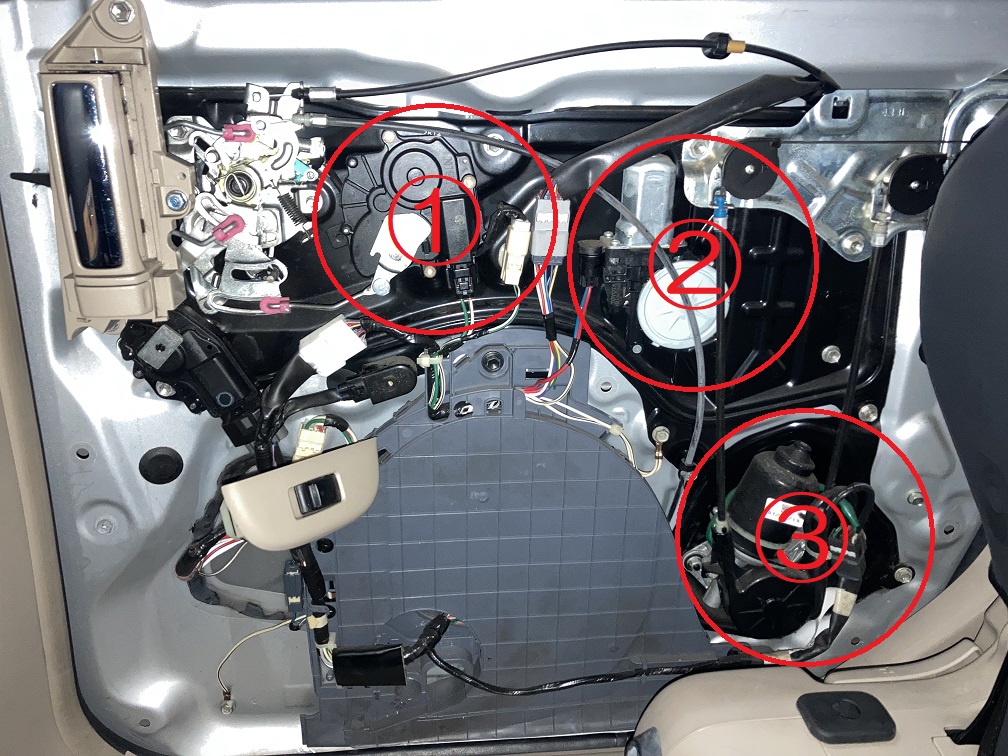

さて、シエンタのスライドドアトリム(内張り)を剥離すると、このような機構が顕わになります。

①はロックリリース機構(開閉動作の最初にドアロックを一時解除)

②はパワーウインドウレギュレータ(ドアガラス昇降装置)

③はスライドドアコントロール(自動開閉動作のケーブルワイヤ巻取り&送り出し装置)

です。その他にもイージークローザ機構、ドアコントロールモジュールというECUも組み込まれていて、ドア内部にパワースライド機構を含むドアの作動に関わるほぼ全てが集約されています。

このように、ガラスやモータが格納されるドアは非常に重いものです。こんな重量物を細いワイヤケーブルで巻き取る原始的なカラクリで開閉するのですから、不調にならないほうが不自然といえます。でもそこはトヨタのハイクオリティ。開閉回数の多い使用状況にも関わらず17年を耐えました。

平成20年式 CBA-NCP81G 1NZ-FE CVT 走行距離116,000km

せっかくなので色々と整備をするのですが、組み立ては容易でも分解はそうはいきません。

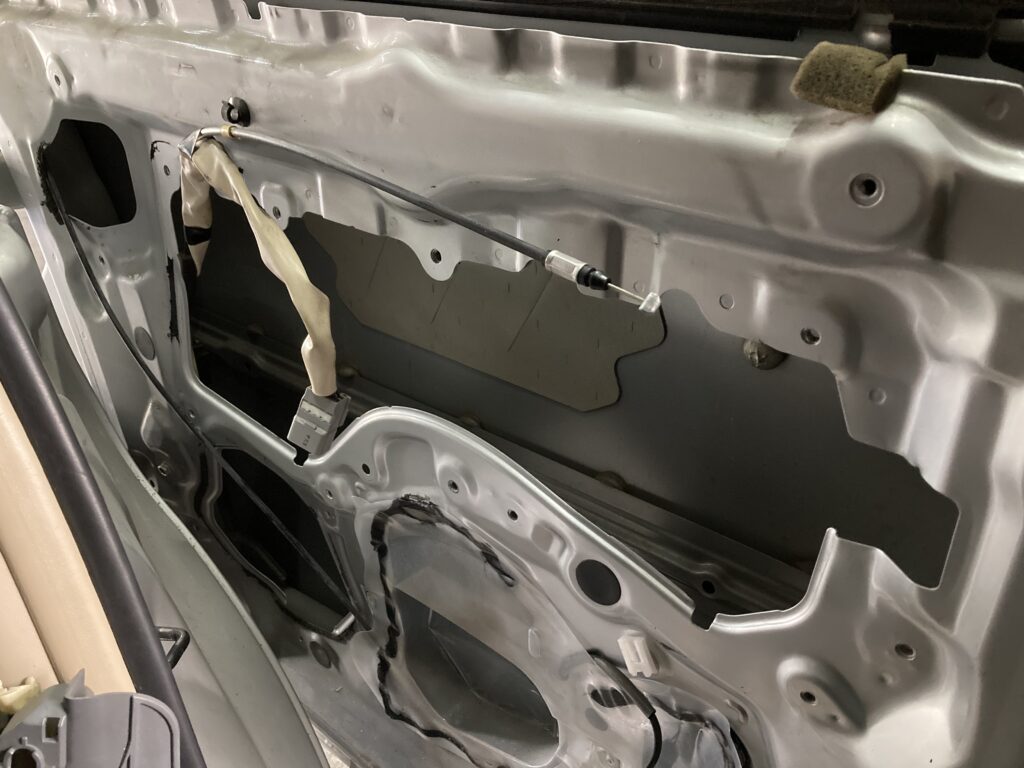

最初にドアガラスを外します。ガラスは、ガラスランと呼ばれる断面がコの字状のゴムでピッタリ支えられ、その中を摺動します。まずこのガラスランをドアパネル内部から引き出し、ガラスに「遊び」を作ります。ガラスがウインドウレギュレータから分離できたら(今回は本来分離しないところが分離するトラブルを併発していました)、大きく斜めにして車両外側から知恵の輪的に抜き取ります。

ドアバイザやピラーガーニッシュが無いともう少し余裕があるのですが、両面テープ接着のバイザは取り外したくありません。しかもガラスは重く持ちにくいので、落下させたりキズか付かないよう配慮しながら慎重に、ほぼピンポイントの離脱角度を探ることになります。

この難所を経るとようやく内蔵物に手が付けられる状態になり、ドア内部にはほとんど部品が無い状態まで分解します。

作動不良の原因だったケーブルワイヤは絡んでご覧の通り。

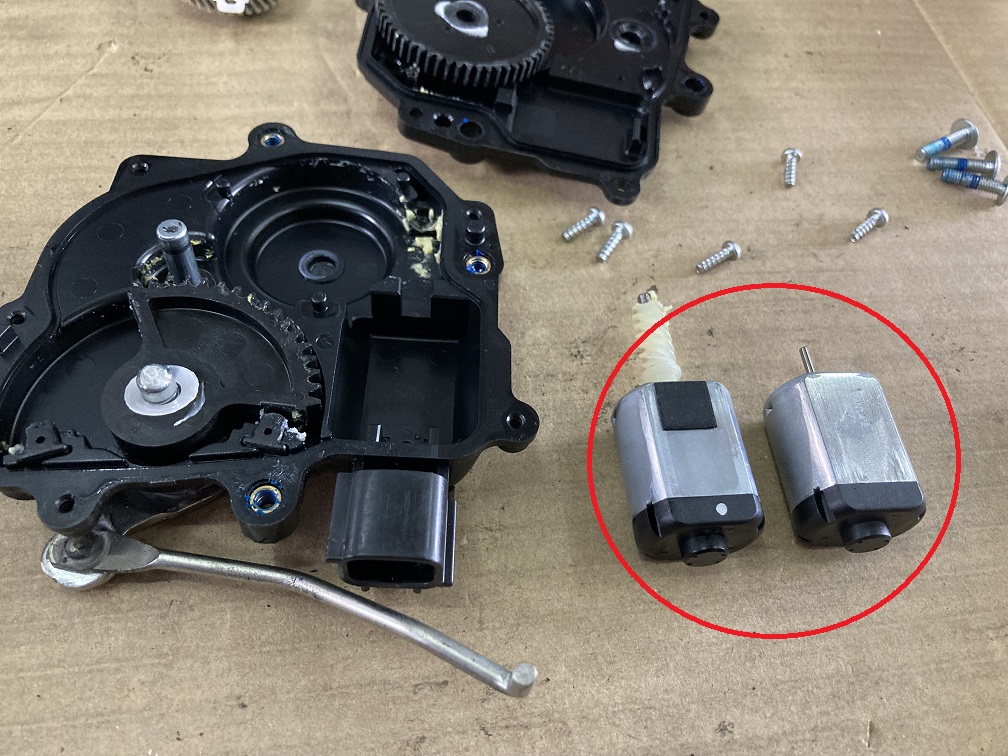

そして、多発トラブルのロックリリース機構に予防的に手を入れます。通常、純正部品は下の写真にある大きなアッセンブリでの供給しかないのですが、

お客様がモータ単体をWebのマーケットプレイスでお探しになられましたので、これを組み込みます。この工夫で部品代金が25倍もの差になるのです。

|

|

ドアガラスのレールが脱離し、昇降時に発生していた不具合も同時に手直しし、無事正常動作するようになりました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ab3098.3c05d4bd.46ab3099.8ca84eda/?me_id=1369843&item_id=10002777&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmikuru%2Fcabinet%2Fmotor%2Fpan14ee12aa1%2Fimgrc0105003011.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す