今年も例年かそれを上回る猛暑日の連続で、エアコン修理の件数も相当数になりました。エアコン修理作業は全体作業のごく一部ですし、専門性が高いことから電装業者様に外注されているという事業者様もいらっしゃるかもしれません。

そんなエアコン修理において以前から疑問に感じていることをまとめてご報告したいと思います。

ご存じの通り、HFC-134aエアコン冷媒経路には、冷媒相溶性に優れた「コンプレッサオイル」(ポリアルキレングリコール(PAG)、 アルキレンとはエチレンとプロピレンの共重合体と言われています)を冷媒と共に循環させています。このオイルは主にコンプレッサの機械潤滑のためと考えて差し支えありません。

重要な役割を担うコンプレッサオイルですが、基本交換不要。エンジンやトランスミッションのオイルやフルードと違い、経路にレベルゲージもサイトグラスも無く、過不足を容易に判断する手立てがありません。

|

|

そんなコンプレッサオイルの量を唯一確認できる機会が、コンプレッサ交換のときに訪れます。

要領書にはコンプレッサ交換時のコンプレッサオイルの調整方法が記載されいています。その多くは、元装着コンプレッサを逆さにして、内部に残留しているコンプレッサオイルを抜き取ってメスシリンダ等で計量。

その抜き取り量を基準とし、新品コンプレッサに封入されているコンプレッサオイル量も同様に計量して、その比較差を減量してから取り付けなさいという手順です。

すなわち、新品コンプレッサ内部にはシステム全体の量が予め封入されていて、コンプレッサのみの交換を実施する場合、コンプレッサ以外のシステム各部に滞留、残留した量を差し引かないと、オイル過多になるからという理由が書き添えられています。

そんな面倒でいい加減な計量比較などせずに、コンプレッサのみの交換時における規定量があれば済むのに、と僕は単純に考えているのに、そう書いているものを見かけたことがありませんでした。

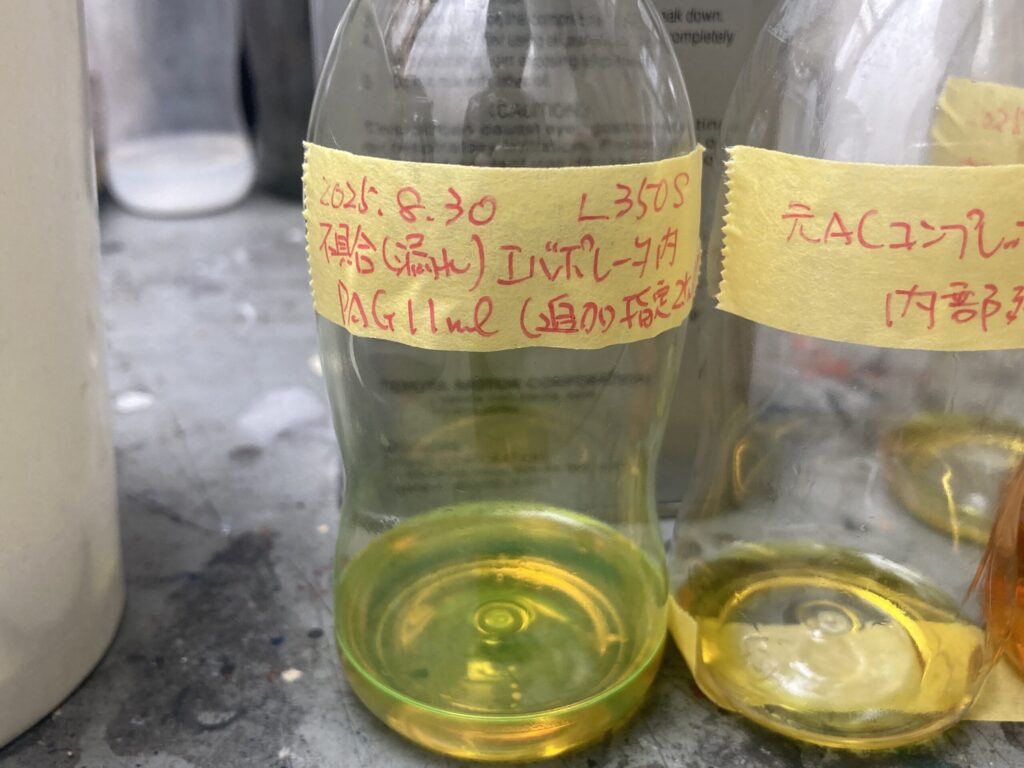

そんな関連の話題をしていたお客様から、とても参考になるチラシ情報(スズキディーラーのサービスマン向け?)の提供がありました。

コンプレッサ内部のオイルを抜き取るところまでは同じですが、抜き取りオイルの「有無」による場合分けと、こちらはエバポレータ交換時の作業要領ということで、新油への交換指定があることが、今まで見た要領書と異なります。

コンプレッサ内部からオイルが出ない場合は、システム全量のオイルと思われる90ccの新油を注入(これは、最初からオイルが入っていなかったか、もしくは極端に少なかったという事実を連想します(汗))。

一方、オイルが出た場合は、55ccの新油注入という指定です。少しでもオイルが出た場合は、量にかかわらずコンプレッサ以外に安定的にコンプレッサオイルがシステム各部に残留していて一定とみなしていると想像しました。

この広報の一方で、同車種の整備要領書(サービスマニュアル)を閲覧すると、コンプレッサ以外の部品交換の際に補充するコンプレッサオイルの量が指定されています。

・エバポレータ:25cc

・コンデンサ:20cc

・ホース、パイプ1本につき:5cc(ホース、パイプは3本なので、合計15cc)

システム全量90ccから個別部品交換の際の補充量の積算値を引くと

90-(25+20+15)=30 [cc]

となり、25ccの差が生じることになりますから、個別部品交換の補充量の積算値の不確実性(あくまで目安)を考慮する必要があります。

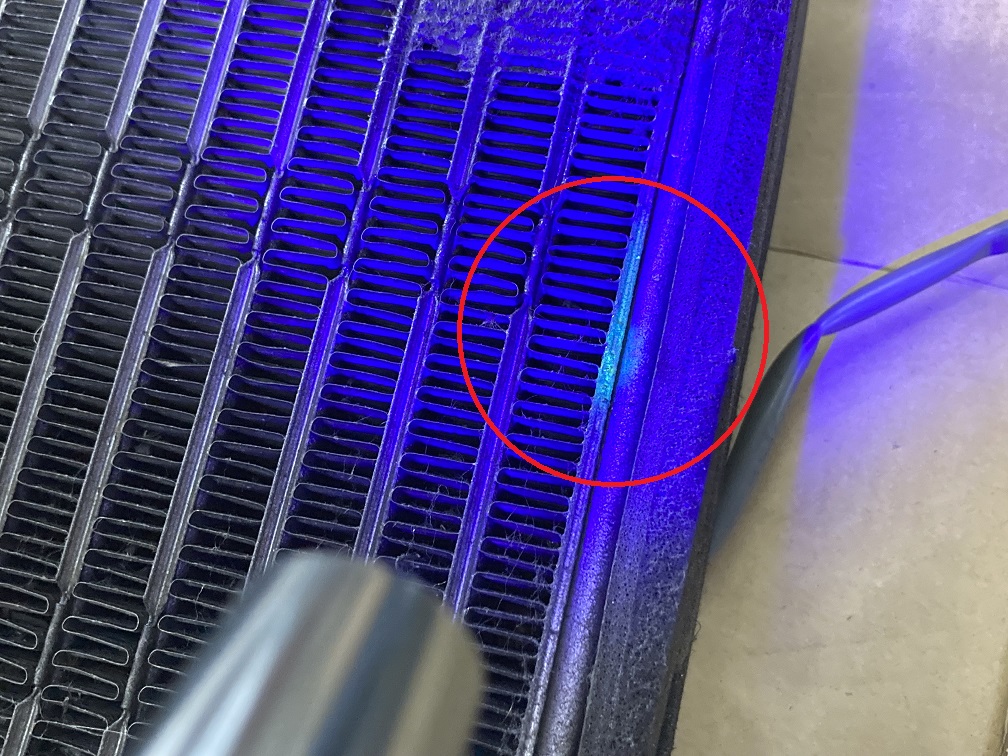

例えばダイハツ タントのエバポレータからの冷媒漏れの修理の際に確認した例があります(余談ですが、エバポレータ室内のダッシュボード周りの大掛かりな分解が必要になります)。

目的のエバポレータは、ダッシュボードの奥に備わる大きく黒い空調筐体に内蔵されていて、筐体を車体から離脱した後に筐体を分割して取り出す必要があるからです。

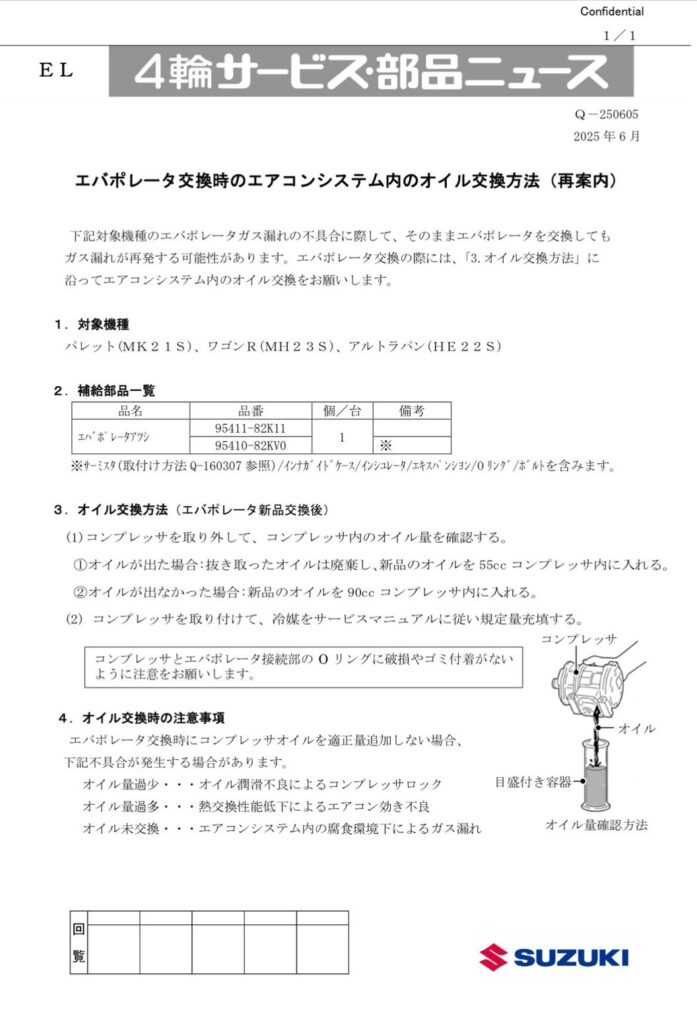

こちらには予め冷媒経路に蛍光剤を注入しておきましたので、冷媒漏れの箇所はブラックライトの紫外光に緑色を呈し、明確な漏洩を示唆します。

さて、このタントの場合も、サービスマニュアルには、エバポレータ交換時、25ccのコンプレッサオイル補充が指定されていますが、取り外したエバポレータから一晩かけて滴下させたコンプレッサオイル量は11ccでした。

個別部品交換をする場合の補充指定量は、漏出オイルの補充という要素を加味しているのかもしれません。

以上を総合的に考察すると、先に掲載した広報のスズキの複数車種の同一エアコンシステムの場合に限ったことではありますが、システム全体にコンプレッサオイルが安定的に存在する場合、コンプレッサのみの交換時は、システム全量の6割程度に調整するのが適当という参考判断ができると思います。

可能な限りサンプルを収集し、故障したコンプレッサを分解、

適正なエアコン整備ができるように努めています。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0f78f862.0451c773.0f78f863.952192e6/?me_id=1227558&item_id=10081641&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fap-murase%2Fcabinet%2Foil%2F0888509107.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/123400fd.913cba23.123400fe.2f77f1e7/?me_id=1251035&item_id=11226851&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F3666000%2F3665505.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す